Evaluation du besoin d’archivage des données contenues dans l’application métier (analyse de risque, conformité).

Interopérabilité entre applications métier, GED et SAE : un enjeu stratégique pour la gouvernance de l’information

Produire, traiter, archiver : chaque jour, vos applications métier génèrent des volumes de documents et données toujours plus importants. Sans chaîne automatisée d’archivage, vous perdez en traçabilité, en fiabilité… et en conformité.

Connecter vos outils métiers à un système d’archivage électronique (SAE), ce n’est plus une option. C’est un levier puissant pour sécuriser l’information, répondre aux obligations réglementaires, fluidifier les échanges entre services et surtout… garder la maîtrise de votre patrimoine numérique.

Mais comment s’y prendre concrètement ? Quels outils ? Quelles étapes ? Quels pièges éviter ? On vous explique.

Connecter une application métier à un SAE, ça veut dire quoi ?

L’objectif est de faire un lien entre deux applications informatiques pour qu’elles puissent communiquer de manière automatisée.

Concrètement, cela prend la forme d’un programme informatique, qui peut être constitué d’un ou plusieurs modules. Les principales fonctionnalités à couvrir sont :

- Sélection et export des documents et métadonnées à archiver

- Génération d’un paquet d’archives (SIP) au format SEDA

- Gestion des échanges Application métier – SAE : envoi des SIP, récupération des messages renvoyés en retour

Pourquoi connecter une application métier à un SAE ?

Les objectifs sont multiples :

- Mettre en place une gouvernance documentaire et rationaliser les systèmes d’information.

- Garantir la conformité réglementaire par un archivage régulier et structuré (SIP structurés au format SEDA contenant des documents et leurs métadonnées associées).

- Assurer la traçabilité et la valeur probante des documents, par la mise en place d’une chaîne de traitement automatisée et dont la qualité aura été contrôlée avant la mise en production.

- Améliorer la qualité des données archivées et fiabiliser l’alimentation du SAE à partir de sources diverses : SIRH, SI Finances, GED, etc.

- Eviter les manipulations manuelles, chronophages et sources d’erreurs.

- Renforcer les synergies entre services (producteurs, archives, DSI, juridique).

Comment prioriser parmi toutes les applications métier qui contiennent des informations et des documents à archiver ?

Pour sélectionner les applications à traiter en priorité dans un projet d’archivage électronique, il est important d’avoir en visibilité la cartographie du système d’information. La DSI dispose généralement de ce type de document sous une forme macro.

A partir de cette cartographie et des échanges avec la DSI, une étude d’opportunité peut être enclenchée.

Attention toutefois au puits sans fond des cartographies documentaires : il n’est pas conseillé de se lancer dans un état des lieux exhaustif de la production documentaire de chaque application. Cela représenterait un travail titanesque qui deviendrait obsolète avant d’avoir pu être mené à son terme.

Voici quelques critères d’aide à la décision pour prioriser les applications à archiver :

| Cohérence avec la politique de collecte du service d’archives La typologie des documents traités par l’application a été identifiée par le service des archives dans le cadre de sa politique de collecte comme prioritaire. |

|

| Dématérialisation de processus Le processus administratif a été entièrement dématérialisé (par exemple, la passation des marchés publics ou les autorisations du droit des sols). Il n’existe plus d’archives papier en doublon des données numériques. |

|

| Exigences réglementaires Les documents font l’objet de durées de conservation longues ou ont pour finalité un archivage définitif. |

|

| Volumétrie ou Flux sériel L’application produit ou gère des volumes importants de documents et données de même typologie. |

|

| Criticité de l’application pour l’établissement L’application produit ou gère des documents et données d’une importance vitale pour le fonctionnement et/ou l’histoire de l’établissement. |

|

| Sensibilité des données (RGPD) Les données contenues dans l’application doivent être purgées régulièrement pour tenir compte. |

Ces critères principaux sont généralement complétés par des facteurs favorables qui permettent souvent de déclencher une opportunité d’archivage :

L’application fait l’objet d’un sponsoring fort de la part de la direction de l’établissement. Cette visibilité entraîne de grandes attentes quant à la réussite du projet mais peut permettre en regard l’allocation de moyens et de ressources significatives.

Deux conseils pratiques pour compléter cette analyse :

| Conseil n°1 |

| Pour un premier projet d’archivage, il peut être intéressant de retenir une application qui présente des facilités, soit techniques (technologie et moyens de communication modernes : API, XML/JSON…), soit documentaires (homogénéité des documents et données, durée unique de conservation, …). |

| Conseil n°2 |

| Gardez le cap « Gestion du risque » et coût associé : évaluez le ratio entre l’investissement à faire (en moyens financiers, humains et temps) et le bénéfice retiré. Quel est le risque que je prends à ne pas archiver le contenu de cette application ? Combien cela me coûterait si je n’archivais pas ces données ? Combien cela me coûte de les archiver ? |

Un projet technique… mais pas que

Un projet de connecteur d’archivage n’est pas seulement un chantier informatique. C’est un projet transverse qui mobilise plusieurs compétences :

- Le chef de projet, souvent issu de la DSI, des archives ou du métier, coordonne les parties prenantes.

- Le service producteur fournit le contexte métier et les métadonnées.

- Le service d’archives fixe les exigences de conservation et valide les livrables.

- La DSI développe ou intègre le connecteur et gère les aspects techniques (interfaces, sécurité, supervision).

- Le service juridique sécurise le projet du point de vue réglementaire.

La réussite repose sur une comitologie claire, une matrice RACI bien définie, et une collaboration étroite entre tous ces acteurs.

Une approche projet structurée

Un projet d’interopérabilité suit généralement les grandes étapes suivantes :

1. Initialisation

2.Cadrage

Définition des exigences fonctionnelles et techniques du projet, identification des typologies documentaires à archiver et des métadonnées associées, des modalités de transfert.

3. Développement

Réalisation du connecteur (réutilisation de briques libres ou de logiciels du marché, développement sur mesure), choix méthodologique (cycle en V ou agilité).

4. Recette

Tests techniques et fonctionnels, validation des flux, correction des anomalies.

5. Mise en service

Déploiement en production, formation, documentation, plan de maintenance.

6. Maintenance & évolution

Maintenance corrective (traitement des erreurs) et évolutive (ajout de fonctionnalités, prise en compte des évolutions règlementaires). Ce n’est pas parce que les traitements sont automatisés qu’il n’y a plus rien à faire !

Une démarche d’archivage électronique n’a pas de fin !

Une fois un projet d’interconnexion terminé, il est crucial de prévoir les suivants. Il est utopique d’imaginer pouvoir terminer un projet d’archivage électronique après avoir couvert l’intégralité du périmètre documentaire produit par un établissement.

La production documentaire d’un établissement est vivante et les outils de gestion utilisés évoluent, il y aura donc toujours une nouvelle source de données à connecter au SAE.

Une architecture modulaire et évolutive

La mise en œuvre et le positionnement du connecteur au sein du SI peut s’envisager de plusieurs manières :

- Un connecteur dédié pour chaque application.

- Un connecteur transverse pour plusieurs applications.

- Un module d’archivage embarqué directement dans l’application.

Ce positionnement peut varier en fonction de contraintes techniques, de la présence d’outils disponibles sur le marché ou encore de la stratégie de l’établissement.

Il est toutefois important de rappeler qu’un projet de connexion entre une application métier et un SAE doit être pensé dans une vision plus large : celle d’une stratégie d’urbanisation du système d’information.

Il s’agit d’éviter au maximum de multiplier les connecteurs isolés, développés au cas par cas, mais plutôt de construire une architecture modulaire, mutualisable et scalable. L’enjeu est double :

- Rationaliser les efforts de développement et de maintenance

- Réaliser des économies d’échelle en partageant des briques communes (génération de SIP, gestion des échanges, journalisation, etc.) entre plusieurs applications

Ce type d’architecture permet non seulement de faciliter la réutilisation de certaines briques (et donc la connexion de nouvelles applications métier) et de fiabiliser les flux vers le SAE, mais aussi de structurer durablement un écosystème de la donnée, interopérable, maîtrisé et évolutif.

La réutilisation de briques existantes

Avant de lancer tout développement spécifique, il peut être intéressant de vérifier l’existence de briques logicielles adéquates qui pourraient être réutilisées. Par exemple, la génération du SEDA est un besoin commun à l’ensemble de la sphère publique.

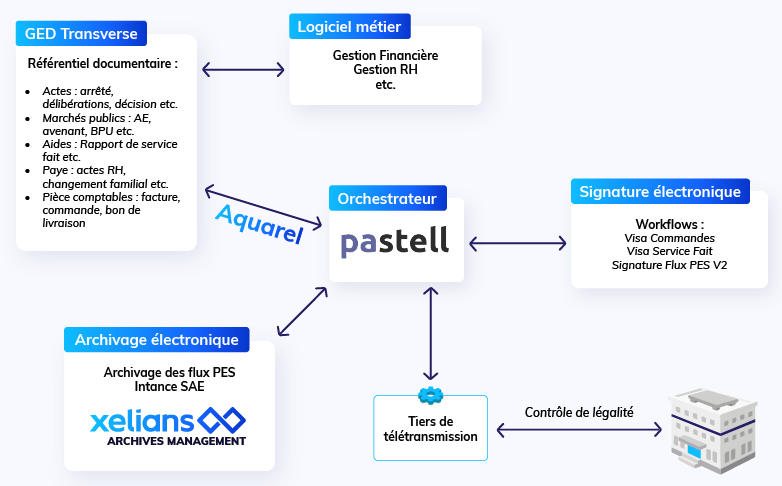

Des outils open source existent, tels que la bibliothèque Sedalib ou l’orchestrateur de flux Pastell et permettent de réduire les coûts de mise en œuvre et de maintenance.

| Le conseil Xelians | |

|---|---|

| Au sein de Xelians Intégration Services, nous préconisons, lorsque le contexte le permet, la mise en place d’une stratégie basée sur une GED transverse servant d’outil de centralisation de l’ensemble de la production documentaire d’un établissement. Dans cette perspective, nous avons développé le module Aquarel, qui interface GED et SAE et permet de piloter l’archivage des dossiers directement depuis la GED. | |

Cette stratégie d’interopérabilité permet de :

- Réaliser des économies significatives en réduisant le nombre de connecteurs à développer et à maintenir

- Faciliter l’adoption par les utilisateurs en leur permettant de conserver leur environnement GED habituel

- Accélérer les projets d’archivage grâce à la simplicité de paramétrage d’Aquarel, en particulier pour l’automatisation des envois vers l’archivage

Une opportunité pour mieux gouverner la donnée

Connecter ses applications métier à un SAE, c’est bien plus qu’un projet d’archivage. C’est un levier de transformation pour :

Rationaliser son système d’information

Structurer sa production documentaire

Mieux maîtriser les risques juridiques et techniques

Gagner du temps et de la fiabilité

C’est aussi un moyen d’instaurer une culture de la donnée partagée entre métiers, archives et DSI.

Une seule règle d’or : ne pas sous-estimer l’importance du cadrage fonctionnel et la nécessité d’un pilotage projet rigoureux. Le connecteur n’est pas une fin en soi, mais un outil au service d’une stratégie documentaire ambitieuse et durable.

Vous souhaitez franchir le pas ?

Discutons de vos projetsNos solutions d’intégration GED/SAE

@Lorène Béchard, experte en archivage électronique